# 010

YOSUKE YAMASHITA

October 22, 2014

GENRES 教育地域

教育地域

生涯学習の市民大学をつくる市議会議員

CSA(コミュ二ティ・サポーティッド・アグリカルチャ)を現地の畑で学ぶ。「地域で支える教育、教育を支える地域」を目指す山下さんにとって、学びの多いテーマだったとか。

Reported by Ayumi Yasuoka

まず、愛を持って接すること。待つこと。その人の考えを引き出してやること。

— とりあえずやってみたら結果が出てきて、考えが変わったということですよね。今後はどうしていくおつもりですか?

いま教育関連で他の議員の人たちとネットワークを組んで、市議会議員レベルで日本を変えられないかということをやっています。1つずつの自治体ってなんとか変えることができる。そして1つの自治体で何かを変えることができたら、それは横のつながりで他の自治体へも波及していくんです。市町村レベルの教育委員会で工夫できることって結構あるんですね。だから市というレベルで連携して教育を変えていきたいと思っています。

— 例えば親だったり上司だったり、誰かにものを教える立場の人が、日常の中で使える教育の方法って何かありますか?

う〜ん。究極はね、やっぱり愛ですね。

— 愛・・・。

その人が道に迷ってるとき、道をはずれそうなとき、愛を持って接することができるか。愛を持って待つことができるか、ってことですね。親心で、早くいいルートを教えてやろうという気持ちってどうしても出てきちゃうんだけど、そうじゃなくて待つんです。その人がどういう考えを持ってるかを聞いてあげることですね。まず、愛を持って接すること。待つこと。その人の考えを引き出してやること。この3つが本当に基本で、だからこそ難しいことでもありますね。

— そういう姿勢って、今の議員のお仕事の中でも必要なことなんでしょうか?

そうですね。議会で仕事をする上でも、その3つはすごく大切だと思っています。例えば、議会で相手を厳しく糾弾する場面ってテレビでよく見かけると思うんですよ。でもそういう発言って、実際に組織で働く人の立場に立っていないんじゃないかなって思うんですね。公衆の面前で批判されたら、やっぱり相手もやる気なくしたり反感を持ったりしますよね。そうじゃなくて、現場の考えをよく聞いて、その組織がどうしてそういう行動をとってるのかを聞くっていう姿勢が大事だと思うんです。そうやって対話を重ねる中で、相手の「本当はこうしたい。でも今は仕方なくこれをやっている」っていう本音が出てくる。粘り強く「待つ」ことで、相手の気持ちがわかってくるんです。

— いまのお仕事でやりがいを感じる時はどのような場面ですか?

そうですね、やりがいと言ったら、いろんな人と話し合いを重ねる中で意気投合して「それじゃ一緒にやって行こう!!」となった時ですね。そしてそれが本当に実現したとき、とてもやりがいを感じます。私が初めて議会に立ったときの話なんですが、「1クラス1学年では組めないくらい生徒数が少ない」ということに関してすごく議会が荒れたことがありました。教育部長の答弁にたくさん野次が飛んだんです。でも私は彼の言った「人数が少ないなりに良い教育をしていく」という意見にすごく賛成だったんですね。実際にオランダでは学年をまたいで少ない人数で授業をするという教育がうまくいっているし、そういう海外のやり方もうまく取り入れていったら、この土地ならではの良い教育ができるんじゃないかと思ったんです。そういう提案を教育部長にしたことから意気投合して、では一緒にやっていこうということになりました。そしたら半年後に「少人数で質の良い教育」っていうのが実現したんです。いろんな事情で都市部の大きい学校ではうまくいかない子がやってきたり、田舎で少人数でのんびり教育を受けたいという子がやってきたり。そういう風に教育の仕組みを変えることができました。教員の時は学校の中のことだけしかできませんでしたが、議員として学校のまわりの制度にも働きかけることができるというのは、やはりやりがいを感じますね。

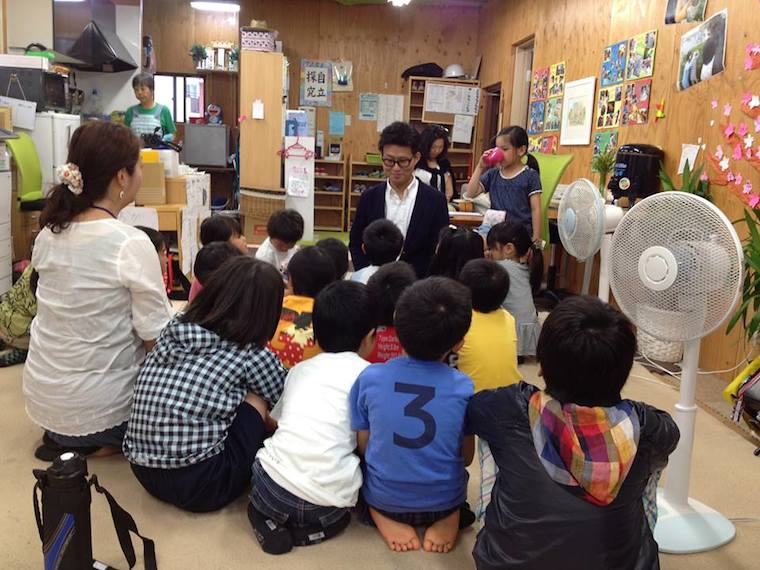

アフタースクールにて、教育学の研究を活かした独自の対話プログラムを提供。子どもの声を社会に活かす。

自分たちで解決して自分たちで地域を治めるネットワークを作り上げていくという「一揆」の考え方

— 山下さんは何か行動を起こす時のモットーってありますか?

モットーは、「一揆」ですかね。

— いっき??あの歴史で出てくる??

そうですそうです。これでも私、歴史の教員だったんで(笑)。モットーとしてあげるなら「一揆」かな。「一揆」って民衆が暴動を起こすっていうイメージがありますが、本当は「みんなで心を1つにして何かを成し遂げるということ」なんです。山城国一揆とか加賀百姓一揆とか、その時代って自分たちでルールを決めて作っていこう、問題があるなら権力者に頼らずに自分で解決していこうっていう世の中だったんです。自分たちで解決して自分たちで地域を治めるネットワークを作り上げていくという「一揆」の考え方は、私のモットーになっていますね。